これからも、お客様のニーズを最優先に

ワイドテック プロダクト企画担当のYです。

POLESTAR Automationの発売から1年半ほど、Webサイト等での露出を地道に、時には展示会などを通じて派手に重ねてきたこともあってか、それなりに認知が広がってきている気がしています。最近、問い合わせの数が以前にもまして増えてきており、営業・技術の担当者が製品の説明やデモに出向く時間も多くなっています。

中小企業ゆえ、限られた人数で回していますので、担当が外出中などの場合は、お問い合わせをいただいても即答できないケースも出てくるほどです。専門の担当者が適確にお答えすることを優先していますので、多少のお時間をいただく場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。

■始まりはいつも、市場調査から。

実は自分ことYは、現在POLESTAR Automation関連の直接業務からは外れ、新しいプロダクト企画に携わっています。新企画はまだ市場調査の段階なのですが、何か調査業務を始める度に思い出されるのが、POLESTAR Automationプロジェクトの初期のことです。

弊社内で「自動化」製品のプロジェクトが立ち上がったのは、2014年の話です。昨年(2017年)「RPA」というキーワードが、ITに「新語・流行語大賞」があるなら大賞をもらいかねない勢いで話題を集めましたが、当初は今でいうRPAのような汎用自動化製品を志向していました。

以来、2016年10月にPOLESTAR Automationとしてリリースアウトするまで、結構な期間が流れたのですが、RPA的な製品ではなくIT運用の自動化にフォーカスしたのは、当時の市場調査を受けての結果でもあります。

リリースまでの2年ほどで、最も多くの時間と手間を費やしたのが、市場調査です。あの手この手で、運用自動化市場の規模や競合製品の情報などを収集し、新規参入に向けての手応えを掴もうとしてきました。中でも、このコラムの第1回でも触れた通り、弊社の売上のかなりの部分を占めているのが、NMSスーパーバイザーシステム「TOGOS」を祖とする技術人材派遣事業なのですが、システム運用の業務に携わっている社員も少なくないので、現場からの経験談(もちろん、派遣先との守秘義務に触れない範囲で)も聞くことができました。

営業開始に先立ち、まずは市場調査と現場の情報をもとに、営業やマーケティングのプランを立てました。当初、競合製品として想定していたのは、国内の大手ベンダーさんや海外のグローバルベンダーの製品で、それぞれ国内・海外の自動化市場で高いシェアを占めていて、価格も高いといわれるものばかりでした。

当然、価格を含めた営業政策も、最初はそれらの製品との競合を念頭に置いたものとなりました。

■世に出して初めてわかったニーズも

しかし、実際に販売活動を開始してみると、事前情報・予備知識とは異なる製品との競合や、予想だにしなかったニーズなどが、次々と発掘されたものです。

中でも、Ansible(アンシブル)をはじめとするOSS(オープンソース・ソフトウェア)の浸透度には、当初の想定を上回るものがありましたが、OSSを含む既存の運用自動化ツールを導入してみたものの、うまく活用できていなかったりとか、そもそも運用自動化の導入自体がまだ、というお客様も多かったのも意外でした。

POLESTAR Automation発売前の段階で「大手企業のユーザーさんはあらかた運用自動化を導入済み」「運用自動化は大手中小入り乱れてレッドオーシャン」といった悲観的な情報も耳に入ってきていたので、実はまだまだビジネスチャンスのある市場だという手応えが掴めたことには、製品化の実務を担当した身としては、ほっとしているところです。

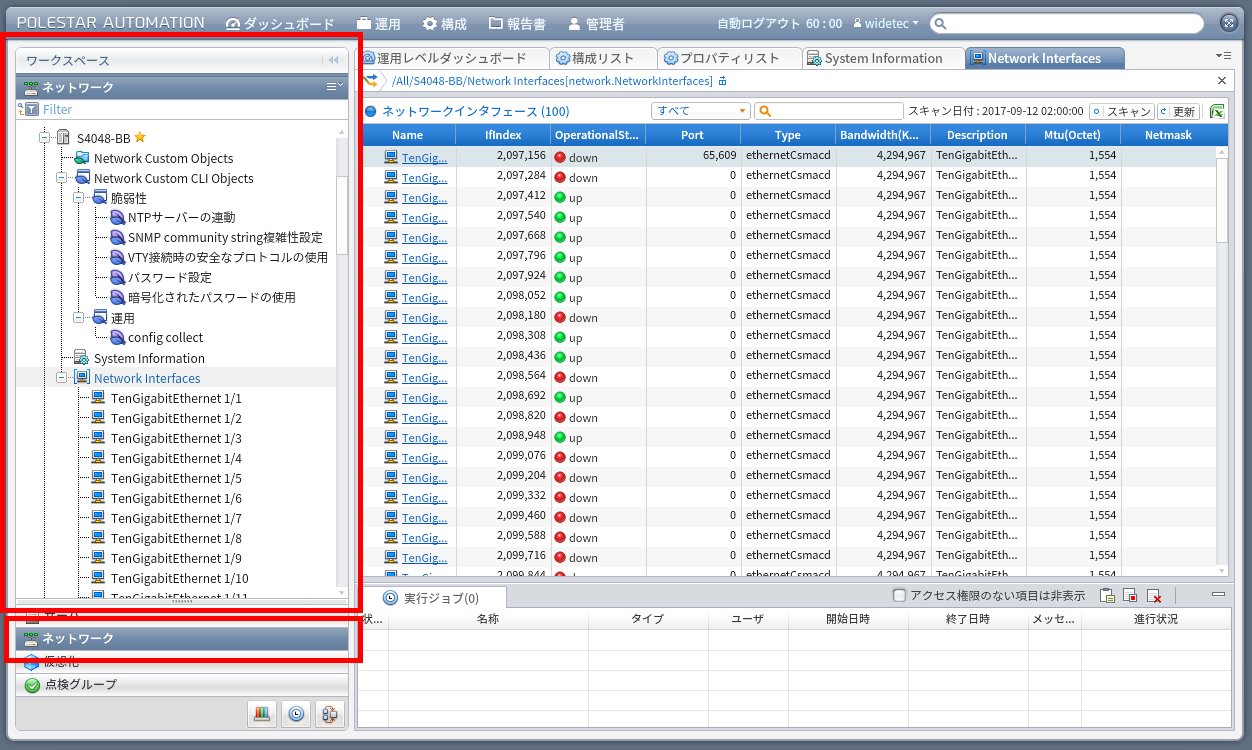

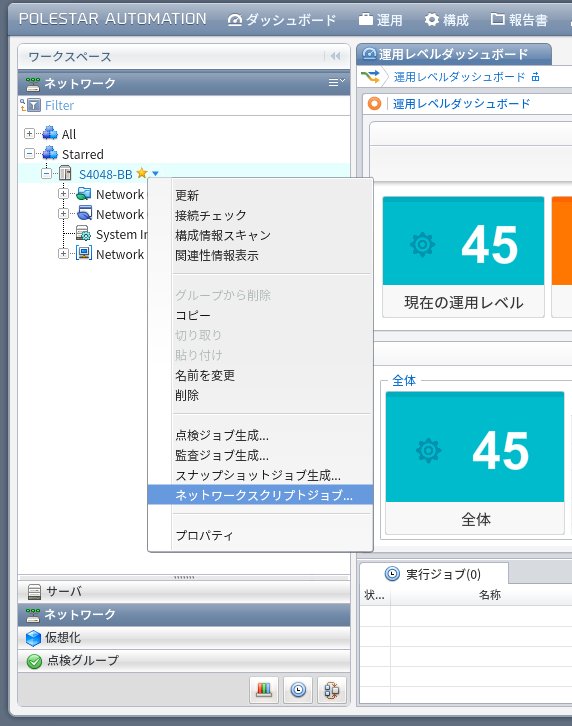

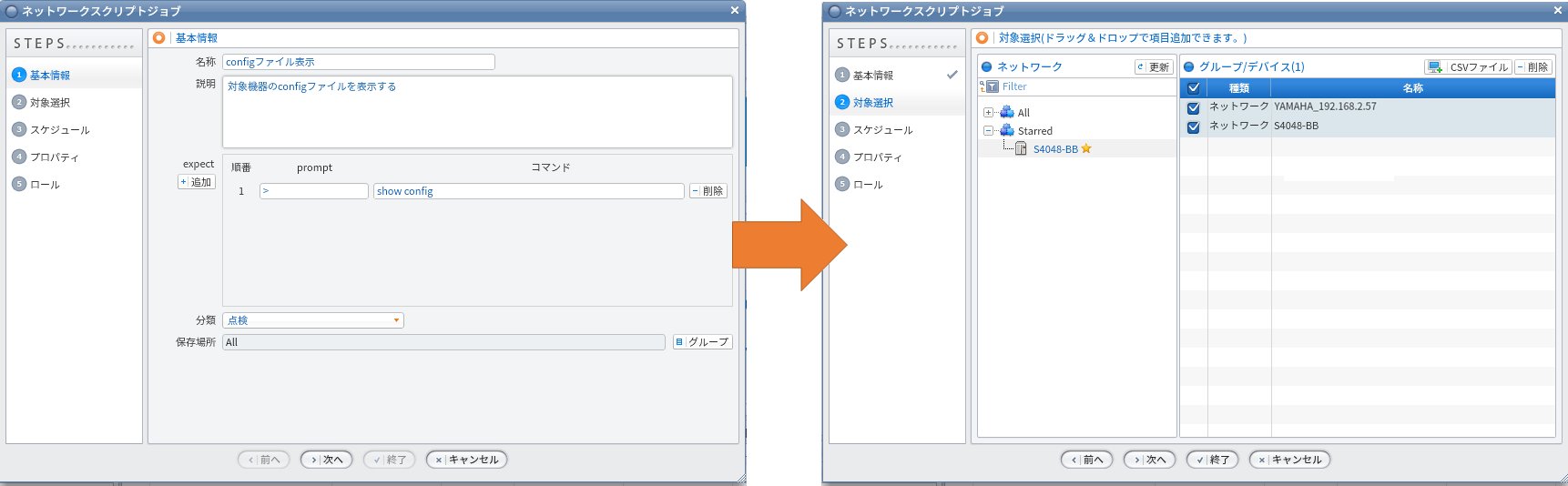

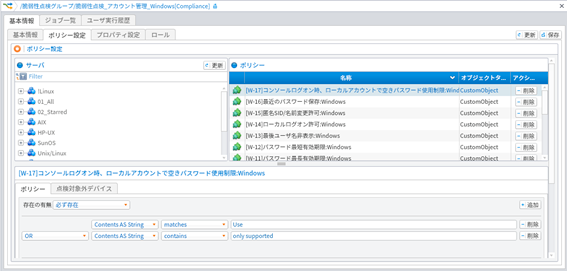

もちろん、弊社としても、実際の市場状況に素早く対応することを心掛けています。昨秋から導入したサブスクリプション方式の料金体系は、OSSからの乗り換えのお客様を想定して用意させていただいたものですし、発売当初なかったネットワーク機器の制御機能も、お客様からのご要望を受けて追加したもののひとつです。

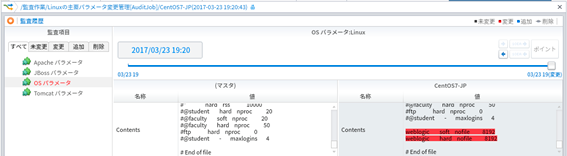

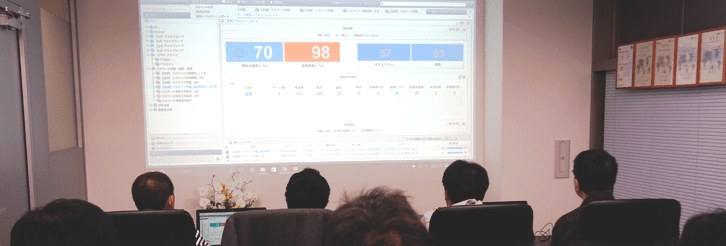

あとはお客様がどの運用自動化製品を選ばれるか、に尽きるわけですが、展示会や訪問デモなどを通じて、お客様から高い評価をいただいているのが、POLESTAR AutomationならではのユーザーフレンドリーなGUIです。

展示会はしばらくありませんので、定期的に開催しているセミナーや営業へのデモ依頼を通じて、運用自動化の導入や乗り換えを検討されている皆様方に、ぜひともPOLESTAR Automationの扱いやすさを実感していただければと思います。

以上、2018年初めてのPOLESTARコラムは1月中を死守すべし! と考えていたのですが、別件で動いていたこともあって、今日の脱稿となりました。新年のご挨拶のタイミングは完全に逸してしまいましたが、引き続きお客様のニーズを最優先に進化を続けるPOLESTAR Automationでありたいと、関係者一同願っております。